Die Ruhrtriennale 2024 lockt mit einem großen Namen: Björk. Das klingt direkt verheißungsvoll, aber wie viel Björk steckt tatsächlich in der Inszenierung von Krystian Lada? Nun ja, es werden ein paar Lieder von ihr angestimmt. Etikettenschwindel? Bitte beurteilen Sie selbst.

Die Arbeit verteilt sich über drei Etagen im Mischwerk der Kokerei Essen. Eine eindrucksvolle Kulisse, ein Stück Industriekultur, das schon für sich eine kuriose, nahezu Ehrfurcht einflößende Wirkung entfacht. Was uns die online abrufbare Audio-Einführung, der Abendzettel sowie die Ansprache vorab versprechen, ist eine Art Requiem auf die Natur. Eine Auseinandersetzung mit dem Ende der Welt, wie wir sie kennen also. Ein wenig ungeschickt ist es, die Gedanken der Betrachtenden bereits im Vorfeld in Form pressen zu wollen. Aber so ist es nun einmal dramaturgisch gewollt. Während es Kunstwerken wie dem Film Roter Himmel sehr gut gelingt, das Thema des Klimawandels und daraus resultierender Katastrophen auf menschliche Weise zu behandeln, fehlt Abendzauber jedoch jegliche tatsächlich künstlerische Auseinandersetzung mit dem selbst auferlegten Topic – man scheitert brutal am eigenen erklärten Ziel.

Berührend ist es, die sogenannten weltlichen Chorgesänge vom vor 200 Jahren zur Welt gekommenen Anton Bruckner zu erleben. Das Chorwerk Ruhr mit seinen Herren in voller festlicher Montur singt wunderschön die für einen Männerchor entwickelten Lieder. Ab und an bewegt sich die Gruppe durch den Raum, bis sie vor einigen vereisten Pflanzen verweilt, die sie dann bedeutungsschwanger abtasten und sich mit den nassen Händen einreiben.

Es geht eine Etage weiter nach unten und wir begegnen haarigen Wesen, die gewissermaßen an den japanischen Horrorstreifen The Ring erinnern. In interessanter Weise schreiten sie die verschiedenen Räume ab, gehen auf die Wände zu, die sie dann berühren, ja fast sinnlich umarmen, um sich danach wieder von ihnen zu lösen und zur nächsten Wand zu laufen. Nach einer Weile des Kreiseziehens fühlt man sich als Zuschauer ein wenig lost. Aufregend aber ist es, in die Tiefe zu blicken – wow, geht das weit runter. Aus den Boxen dröhnen Subbässe und Natur-Fieldrecordings. Für diese Darbietung in Sachen Sounddesign gewinnt wirklich niemand einen Blumentopf. Bevor es dann endlich zum Teil „Björk“ geht, muss man noch einige Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Ein Kind in Warnweste motzt Zitate von Greta Thunberg herunter. Ja, ernsthaft. Dieses Lowlight des Abends ist derart platt und uninspiriert, es tut schon weh. Nein, kein „Raus aus der Komfortzone“-Wehtun, es ist viel mehr ein unbehagliches Cringe-Gefühl, so dass man automatisch den Laufschritt einlegt: „How dare you?!“.

Mit der Hoffnung, dass das Hinabsteigen kein Sinnbild für den Verlauf des Abends ist, geht es weiter in die letzte Etage dieser Veranstaltung.

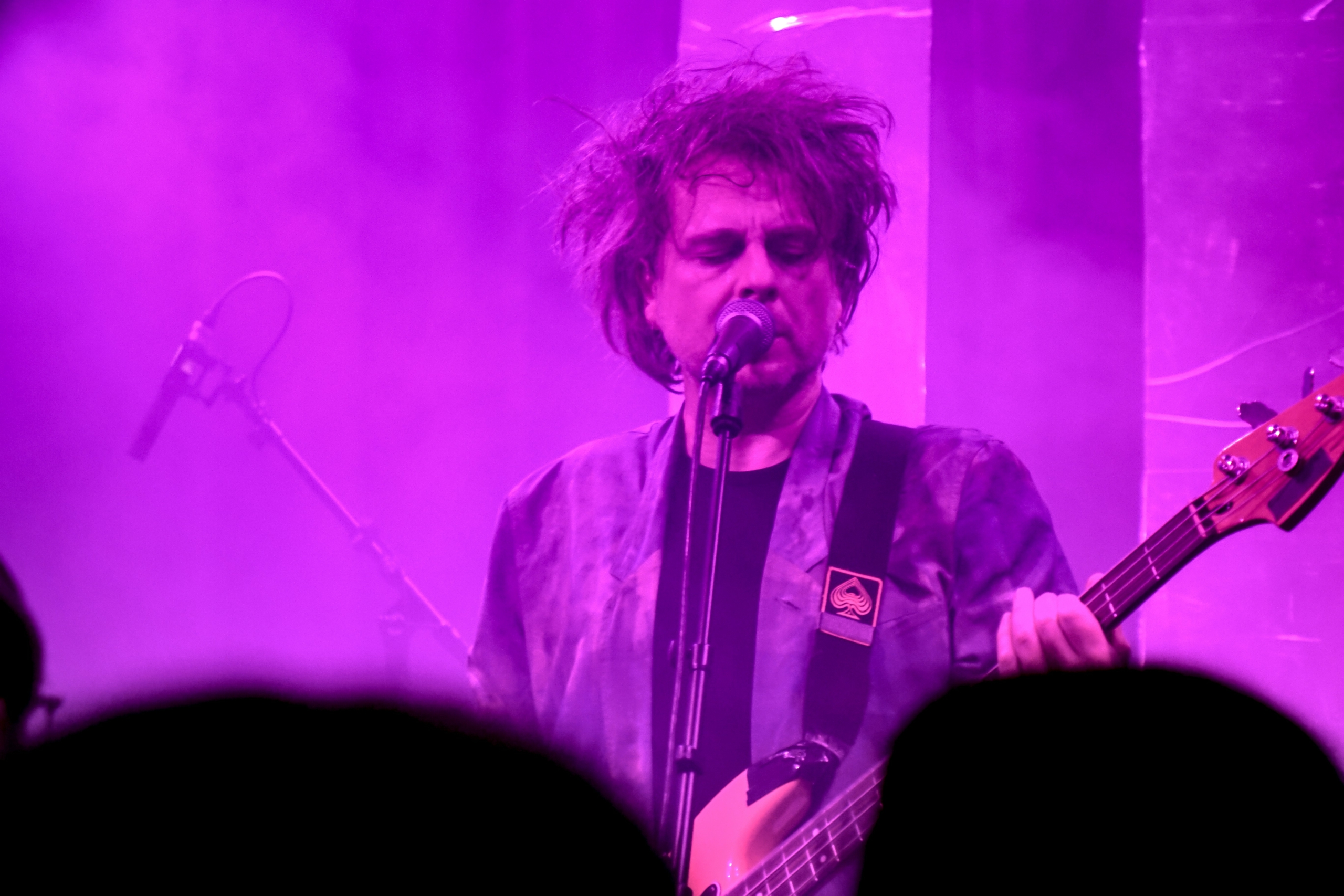

In einem dampfenden Becken taumeln Menschen umher. Ein Chor singt stimmungsgewaltige Lieder von Björk, selbstredend A capella. Dass sie dabei mit ihren Notenblättern rumhantieren, wirkt kontraproduktiv in Sachen „Immersion“, von der im Begleitmaterial von Abendzauber so gern gesprochen wird. Die Darstellenden, die nicht singen, müssen im Casting den Test bestanden haben, möglichst viel Weltschmerz in ihrer Mimik zu transportieren. Kleine Interaktionen, wie ein gegenseitiges sich-Spiegeln geschehen. Alles trieft nur so vor Pathos und plötzlich versinken alle Personen im dichten Nebel, der aus riesigen Rohren geschossen kommt.

Christoph Ohrem, Kritiker für den Deutschlandfunk Kultur, schloss in einer insgesamt recht wohlmeinenden Rezension das Fazit, dass ihn Abendzauber intellektuell kalt gelassen habe. Nachsehen muss man es all jenen, die sogar so weit gehen, auszusprechen, hier über weite Strecken intellektuell verhöhnt worden zu sein.

Es passiert, dass Ideen nicht aufgehen, es passiert, dass ein Theaterabend seine Potentiale nicht ausschöpft. Jedoch ist das ganze Framing dieser Inszenierung von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Das war keine Beschäftigung mit der Postapokalypse, wie behauptet, das war vor allem ein trauriges Stelldichein aneinandergereihter Mahngesten. Ja, der Herrenchor ist bezaubernd anzuhören, aber ihn lediglich als eine Art menschliches Ready-made zu erleben, ohne wirkliche theatrale und postmoderne Brechung, ist schwach. Es ist nicht mehr, als ein wenig Kulturanthropologie, ein museales Ausstellen in einem eindrucksvollen Industriebau.

Dass einem die militante Stimme, die einen gewissen KI-Vibe versprüht, nach jedem Abschnitt aus den zahlreichen Boxen beglückwünscht, es überstanden zu haben, ist jedenfalls unfreiwillig komisch und man darf nur hoffen, dass man dieses offensichtliche Scheitern im großen Team, auch mit einem gewissen Humor genommen hat. Die Inszenierung selbst hat von vornherein alle Möglichkeiten verbaut, mit Leichtigkeit und Offenheit sinnlich zu erleben und macht sich mit diesem sturen unreflektierten Ernst jedenfalls selbst zur Lachnummer.